|

現場の判断、経営の決断 宇宙開発に見るリスク対応 | ||

| 著者 | 山浦 雄一 | ||

| 出版社 | 日経BP 日本経済新聞出版本部 | ||

| サイズ | 単行本 |

|

|

| 発売日 | 2020年12月11日頃 | ||

| 価格 | 2,090円(税込) | ||

| ISBN | 9784532323745 | ||

危機管理の鉄則は、ポイントを的確に押さえた正確な情報を、タイムリーに提供することである。(150ページ)

概要

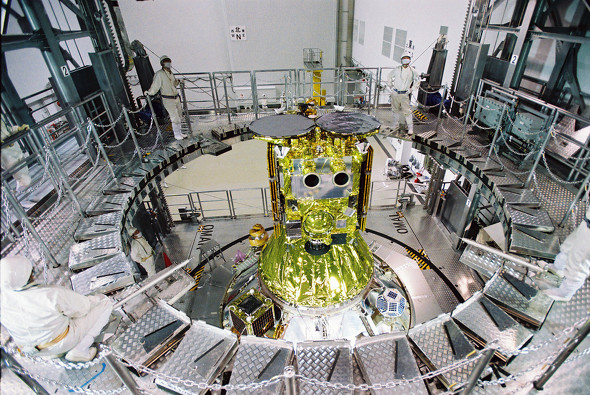

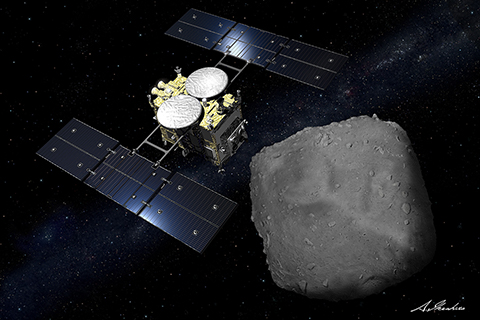

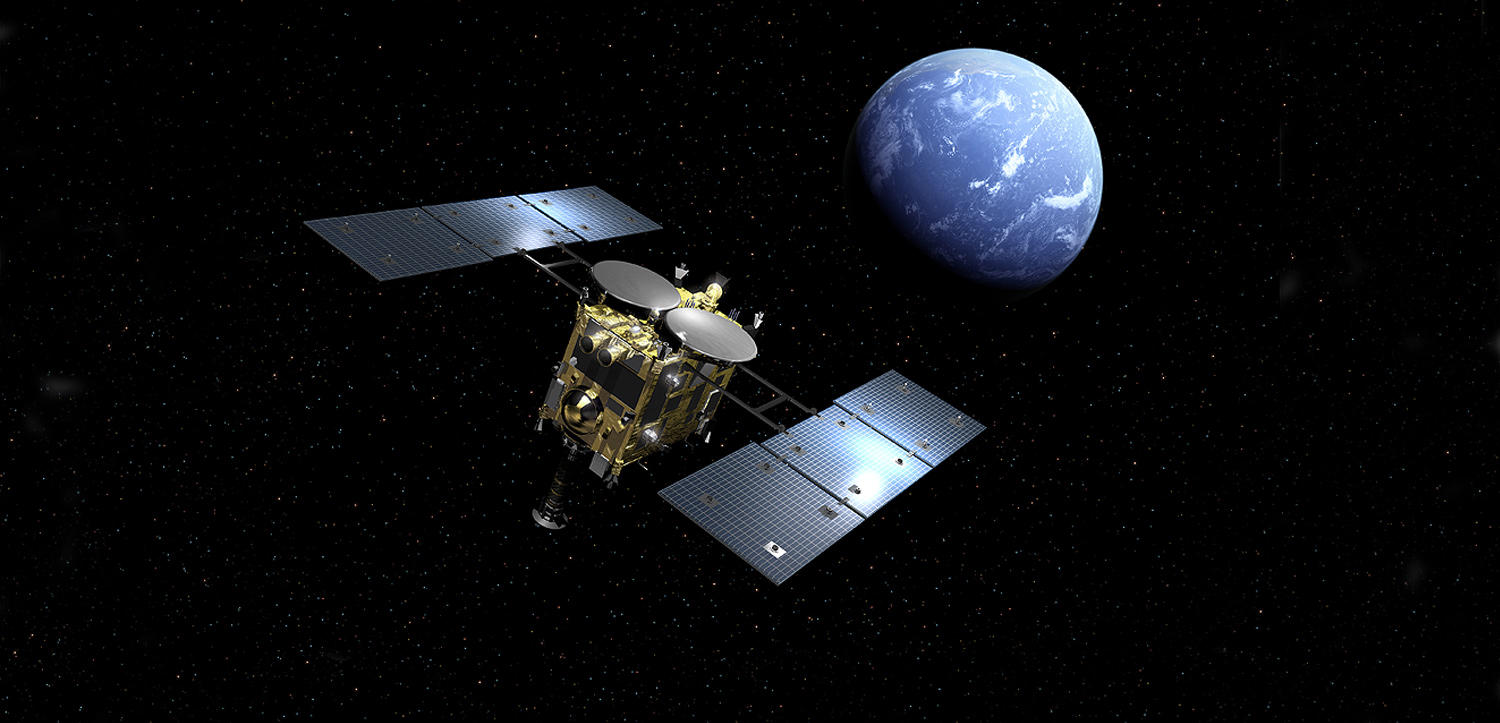

小惑星探査機はやぶさ2(イメージ)

アポロ11号

アポロ11号

常にリスクと闘いながら、地道に対策を講じ、情報をオープンにすることで周囲の協力を得るという姿勢は、私たちのビジネスマンも参考になる。

レビュー

人工衛星「おおすみ」

山浦さんがNASDAに入った1978年に発表された『宇宙開発政策大綱』には、「有人支援活動のような我が国の技術能力を超える活動が必要となった場合には、米国のスペースシャトル等を利用しながら、我が国の宇宙開発を国際的に高いレベルで推進することとする」と記されていた。日本初の人工衛星「おおすみ」が成功したのが1970年だから、わずか8年で有人宇宙飛行を目標に据えていたことが分かる。

スペースシャトル

1981年4月、スペースシャトルが初めて打ち上げられる様子を見た山浦さんは、「ホントに上がっちゃったよ。1回目から人を乗せて」と叫んだという。それまでの有人ロケットは、まず人を乗せずに試験打上げをしたからだ。しかし、スペースシャトルは無人で打ち上げることができなかった。

フォン・ブラウン

チャレンジャー号事故

1985年8月、NASDAは最初の宇宙飛行士候補、毛利衛さん、内藤千秋さん、土井隆雄さんの3人を選出する。

しかし、1986年1月、スペースシャトル・チャレンジャー号事故が起きた。打ち上げの白煙の中から、チャレンジャー号の破片が飛び散る様は、いまでも鮮明に覚えている。

SRB・オーリングがチャレンジャー号事故の象徴のように扱われるが、それは直接原因にすぎない。事故究明委員会は、宇宙開発史上初めて公開の場で、NASAのマネージャ達がシャトルは実運用段階にあることを示そうと、年間飛行回数を厳守し、過密スケジュールを緩めることへの拒否するプレッシャーを明らかにした。これは、後に日米で起きた事故原因究明に影響を与えたという。

しかし、1986年1月、スペースシャトル・チャレンジャー号事故が起きた。打ち上げの白煙の中から、チャレンジャー号の破片が飛び散る様は、いまでも鮮明に覚えている。

SRB・オーリングがチャレンジャー号事故の象徴のように扱われるが、それは直接原因にすぎない。事故究明委員会は、宇宙開発史上初めて公開の場で、NASAのマネージャ達がシャトルは実運用段階にあることを示そうと、年間飛行回数を厳守し、過密スケジュールを緩めることへの拒否するプレッシャーを明らかにした。これは、後に日米で起きた事故原因究明に影響を与えたという。

マーシャル宇宙飛行センター

ドイツからアメリカに渡りロケット開発に生涯を捧げたフォン・ブラウンは、技術力はもとより、人と組織を動かす力にあったという。彼が所長を務めたMSFC(マーシャル宇宙飛行センター)には、「マトリクス組織」という、「技術(工学)と科学(理学)の専門領域部門」と「プロジェクトのマネージメント部門」を明確に分けた組織体制がある。サポートコントラクターと呼ばれる契約企業がマトリクス組織を支えている。

ふわっと'92

1992年9月、毛利衛宇宙飛行したスペーシャトルに搭乗し、FMPT(ふわっと'92)第一次材料実験が成功裏に実施された。チャレンジャー事故のために4年半遅れた。山浦さんは、「どこから見ても100点満点のフルサクセス」(75ページ)と評価する。

国際宇宙ステーション

ISS(国際宇宙ステーション)計画は、米日欧加が進めた宇宙基地計画と、ロシア(旧ソ連)のミール2計画を連結したものだった。NASAのゴールディン長官は、ロシアのプライドを傷つけないよう、またコプチェフ長官がロシア国内でISS計画を推進しやすくするよう、常に気配りをしていたという。

ソユーズロケット

旧ソ連時代から続くミール宇宙ステーションはプライドの象徴であり、ロシアの宇宙関係者は、「ロシア人が宇宙にいない日などあってはならない」と話すのを何回も聞いたことがあるほどだ。

ISSの最初のモジュールFGB(ザーリャ)は、1998年11月20日、バイコヌール宇宙基地からロシア・ソユーズロケットによって打ち上げられた。

サービスモジュールの成功とロシア人のISS長期滞在開始を見届けた後の2000年末、ロシア政府は15年間運用したミールを、2001年に大気圏再突入させることを最終決定した。ミールが枚障して制御不能となって、落下地点が予測不能となるという最悪の事態を回避したのである。

ISSの最初のモジュールFGB(ザーリャ)は、1998年11月20日、バイコヌール宇宙基地からロシア・ソユーズロケットによって打ち上げられた。

サービスモジュールの成功とロシア人のISS長期滞在開始を見届けた後の2000年末、ロシア政府は15年間運用したミールを、2001年に大気圏再突入させることを最終決定した。ミールが枚障して制御不能となって、落下地点が予測不能となるという最悪の事態を回避したのである。

コロンビア号事故

ISS建設途上で、再びスペースシャトルの事故が起きる。2003年2月1日、コロンビア号が大気圏に再突入した際、空中分解を起こし、7名の宇宙飛行士が犠牲になった。

山浦さんは、「事故時にまず重要なことは、初動対応」「記者会見では、迅速さと説明の透明性と分かりやすさがカギを握る」(115ページ)と言う。

山浦さんは、「事故時にまず重要なことは、初動対応」「記者会見では、迅速さと説明の透明性と分かりやすさがカギを握る」(115ページ)と言う。

野口宇宙飛行士の船外活動服

2003年8月、事故調査委員会の報告書が公表され、①トラブルへの慣れ、②マネージメント文化、③組織方針のプレッシャーを指摘している。

「マネージメント文化」というのは聞き慣れないが、プロジェクトマネージャが「何故安全なのか」の理由を問わずに「何故危険なのか」の理由を、定量的な根拠を求め説明させたことを問題視している。これは、私たちの日々の業務リスク管理でも必要な視点だ。また、経営層が現場にスケジュール厳守を迫った事によるプレッシャーは、チャレンジャー号事故の時と同じだ。

打ち上げ再開した2005年7月26日、野口聡一宇宙飛行士がディスカバリー号に乗ってISSへ向かった。

山浦さんによれば、日本人飛行士への国際パートナーからの評価は高く、とくに2014年3月、日本人として初めてISS船長に抜擢された若田光一宇宙飛行士の活躍は大変な偉業という。

「マネージメント文化」というのは聞き慣れないが、プロジェクトマネージャが「何故安全なのか」の理由を問わずに「何故危険なのか」の理由を、定量的な根拠を求め説明させたことを問題視している。これは、私たちの日々の業務リスク管理でも必要な視点だ。また、経営層が現場にスケジュール厳守を迫った事によるプレッシャーは、チャレンジャー号事故の時と同じだ。

打ち上げ再開した2005年7月26日、野口聡一宇宙飛行士がディスカバリー号に乗ってISSへ向かった。

山浦さんによれば、日本人飛行士への国際パートナーからの評価は高く、とくに2014年3月、日本人として初めてISS船長に抜擢された若田光一宇宙飛行士の活躍は大変な偉業という。

H-IIロケット

NASDA(日本)は、1970年代から実験棟「きぼう」の研究開発を進め、1994年から宇宙ステーション補給システム(HETV)「こうのとり」の研究を開始した。いずれも実現した。

日本の液体ロケット開発は、N-I、N-II、H-I、H-IIと続くシリーズの中で、打ち上げ能力を増やし国産化率を高め、順調に続いてきた。しかし、1999年11月、H-IIロケット8号機の打ち上げが失敗し、2回連続の失敗となった。失敗に対するメディアの批判は厳しかった。そのような状況が続く中で、科学技術庁とNASDAは記者説明の場を大事にした。

NASDAは、失敗したLE-7エンジンを海底から回収し、国の各機関およびメーカーが連携して原因究明にあたり、H-IIAロケット開発の改善項目としてインプットされた。

日本の液体ロケット開発は、N-I、N-II、H-I、H-IIと続くシリーズの中で、打ち上げ能力を増やし国産化率を高め、順調に続いてきた。しかし、1999年11月、H-IIロケット8号機の打ち上げが失敗し、2回連続の失敗となった。失敗に対するメディアの批判は厳しかった。そのような状況が続く中で、科学技術庁とNASDAは記者説明の場を大事にした。

NASDAは、失敗したLE-7エンジンを海底から回収し、国の各機関およびメーカーが連携して原因究明にあたり、H-IIAロケット開発の改善項目としてインプットされた。

H-IIAロケット

山浦さんはこの時のことを、「国内協働により基礎データと能力基盤を組織と人に蓄積・継承すべしという宇宙開発関係者への警鐘と教訓であり、国産自主開発の本質の再認識」(195ページ)と語る。

H-IIBロケット

2000年4月、NASDAサーバがサイバー攻撃を受け、迷惑メールの踏み台にされた。

2001年8月29日、H-IIAロケット試験機1号機の打ち上げに成功した。

2003年10月1日、日本の宇宙3機関が統合して宇宙航空研究開発機構(JAXA)が設立された。

2001年8月29日、H-IIAロケット試験機1号機の打ち上げに成功した。

2003年10月1日、日本の宇宙3機関が統合して宇宙航空研究開発機構(JAXA)が設立された。

こうのとり

ISSは、高度約400キロメートルの円軌道を約90分で1周する。軌道上での速度は時速約2万8000km。「こうのとり」(総重量最大16.5トン、積載荷物最大6トン)は、H-IIBロケットにより高度約200キロ~300キロメートルの軌道に投入され、そこから自力で徐々に高度を上げてISSに接近する。

こうのとり

ISSに積み荷を届け、廃棄物を積み込んだ「こうのとり」は、最終的には大気圏再突入して、荷物のISS不用品とともに融解する。仮に融解しない落下物があっても、安全な海域に落ちるようにコントロールされる。

1990年代にNASDAが、ISSのロボットアームを使って結合すると提案した「こうのとり」の方式は、NASAにとって「ありえない方法だったという。

1990年代にNASDAが、ISSのロボットアームを使って結合すると提案した「こうのとり」の方式は、NASAにとって「ありえない方法だったという。

こうのとり

NASDAは、「こうのとり」の運用訓練にあたり、1つに統合したいコンピュータープログラムを複数のコンピューターに分散して、ネットワーク接続して連係動作きせる分散シミュレーション技術を導入した。「こうのとり」技術実証機(初号機)の打上げまでに実施した訓練は、日米合同53回、国内65回、合計118回であった。また、訓練を経て完成させた手順書は合計約2000件で、うち約1900件がトラブル対応時のものであった。

こうした訓練の積み重ねによって、NASAの信頼を勝ち得てゆく。

こうした訓練の積み重ねによって、NASAの信頼を勝ち得てゆく。

こうのとり

「こうのとり6号」(2016年12月)~「こうのとり9号」(2020年5月)により、ISSの24台すべてのバッテリーがGSユアサ製リチウムイオン電池に置き換えられた。

「こうのとり」は、 2009年9月~2020年8月の年間に9回のミッションを全て成功さた。シャトル退役後のISS運用を支えた「こうのとり」の唯一無二の能力と完璧な信頼性は、傑出していた。

「こうのとり」は、 2009年9月~2020年8月の年間に9回のミッションを全て成功さた。シャトル退役後のISS運用を支えた「こうのとり」の唯一無二の能力と完璧な信頼性は、傑出していた。

さきがけ

「こうのとり」のISS結合方式は、その後、小惑星探査機「はやぶさ」のタッチダウン運用に活用される。

日本初の人工衛星「おおすみ」の打上げ(1970年)から僅か5年、ISASは、日本初の宇宙探査機によりハレー彗星観測を行うミッションを立ち上げた。

日本初の人工衛星「おおすみ」の打上げ(1970年)から僅か5年、ISASは、日本初の宇宙探査機によりハレー彗星観測を行うミッションを立ち上げた。

はやぶさ

2009年4月、山浦さんはJAXAの危機管理全体を統括する経営企画部長になった。このとき、小惑星探査機「はやぶさ」がトラブルに見舞われる。「はやぶさ」は擬人化されて「はやぶさ君」と呼ばれるようになり、社会の注目が日々高まっており、山浦さんは、「自分の部長任期中に大変なリスク管理、危機管理があろうことは肝に銘じていた」(285ページ)という。

はやぶさ

「はやぶさ」で誤情報を流したら影響範囲が広い。だから危機管理では、情報の真偽確認と正確でタイムリーな情報伝達に特に留意した。全ての情報が特定の1人に入り、そこから発信されるよう担当者を決めた。やがて彼の頭には全てが収まり、危機管理部隊の「はやぶさ君」と呼ばれた。

トラブルの発表、報道対応は、危機管理の重要部分だが、的川泰宜SAS教授と川口淳一郎プロジェクトマネージャが説明責任を果たしており、山浦さんは何の心配もなかったという。

こうして、「はやぶさ」は何とか地球への帰還を果たした。

トラブルの発表、報道対応は、危機管理の重要部分だが、的川泰宜SAS教授と川口淳一郎プロジェクトマネージャが説明責任を果たしており、山浦さんは何の心配もなかったという。

こうして、「はやぶさ」は何とか地球への帰還を果たした。

はやぶさ2

次の「はやぶさ2」は、出だしから難航したという。政府の事業仕分けにより予算が削減され、2010年秋の第3弾で、ようやく満額の30億円で開発着手が認められた。政府の事業仕分けは、第3弾をもって終了した。

2011年3月10日夕方、JAXAでBCPが完成した。その翌日、東日本大震災に見舞われる。

山浦さんは、2011年8月、私はJAXA執行役(理事補佐)となり、経営側で仕事をする立場になった。

2011年3月10日夕方、JAXAでBCPが完成した。その翌日、東日本大震災に見舞われる。

山浦さんは、2011年8月、私はJAXA執行役(理事補佐)となり、経営側で仕事をする立場になった。

はやぶさ2

ISAS理学委員長の常田佐久国立天文台教授から相談を受け、「はやぶさ2」の科学目標を「太陽系の誕生と進化を解明する」と明確にした。

探査機や有人システムでは、「まず運用への要求事項を理解して運用計画を練り、そこから設計にフィードバックさせる」(324ページ)ことが基本だという。だから、打ち上げ前の運用シミュレーションが大切だ。

探査機や有人システムでは、「まず運用への要求事項を理解して運用計画を練り、そこから設計にフィードバックさせる」(324ページ)ことが基本だという。だから、打ち上げ前の運用シミュレーションが大切だ。

はやぶさ2

難産だった「はやぶさ2」は、しかし、目標を次々とこなし、2020年12月、小惑星「リュウグウ」のサンプルをもたらす。

(2021年1月30日 読了)

参考サイト

- 現場の判断、経営の決断 宇宙開発に見るリスク対応:日経BP

- JAXA(宇宙航空研究開発機構)

- 『ニッポン宇宙開発秘史』――適度な貧乏

- 『はやぶさ、そうまでして君は』――勇気ある挑戦:ぱふぅ家のホームページ

- 『宇宙岩石入門』――はやぶさ2のミッションは?:ぱふぅ家のホームページ

- 西暦1970年 - 人工衛星「おおすみ」打ち上げ

- 西暦1981年 - スペースシャトル初飛行/IBM PC発売

- JAXA i でわが国の宇宙開発を学ぶ

(この項おわり)