|

新版 動的平衡 2 | ||

| 著者 | 福岡 伸一 | ||

| 出版社 | 小学館 | ||

| サイズ | 新書 |

|

|

| 発売日 | 2018年10月03日頃 | ||

| 価格 | 1,100円(税込) | ||

| ISBN | 9784098253333 | ||

ところが、生命現象は本当は「メカニズム」と呼べるような因果関係に基づく機械仕掛けで成り立ってはいない。絶え間なく動きながら、できるだけある一定の状態=平衡を維持しようとしている。そういう状態にあるものに対して干渉を加えれば、いっとき、確かに平衡状態は移動して別の様相を示す。しかし、間もなく揺り戻しが起こる。(228ページ)

概要

アントニ・ファン・レーウェンフック

著者は、分子生物学が専門の福岡伸一さん。「生命とは何か」という生命科学最大の問いに対する研究を続けており、一般向けの啓蒙書を多く執筆している。『新版 動的平衡』の続編だが、本書だけでも内容が理解できるようになっている。

1677年に自作の顕微鏡を使って精子を発見したオランダの科学者アントニ・ファン・レーウェンフック――福岡さんが関心を抱いている画家ヨハネス・フェルメールも同じ年、同じ場所で生まれた。

1677年に自作の顕微鏡を使って精子を発見したオランダの科学者アントニ・ファン・レーウェンフック――福岡さんが関心を抱いている画家ヨハネス・フェルメールも同じ年、同じ場所で生まれた。

フェルメール「地理学者」

2人の交流を示す文献的な記録はないというが、フェルメールが1675年に亡くなったあと、レーウェンフックの観察スケッチのタッチが変わったという。実際、レーウェンフックはフェルメールの遺産管財人となっている。

福岡さんが科学者でありながら文系大学で教鞭を執るのは、理系と文系は不可分であり、両者が動的平衡の関係にあるからかもしれない。

福岡さんが科学者でありながら文系大学で教鞭を執るのは、理系と文系は不可分であり、両者が動的平衡の関係にあるからかもしれない。

チャールズ・ダーウィン(1869年)

福岡さんはダーウィン進化論に疑問を呈する。

ダーウィン進化論では、遠い将来に役立つかもしれないことを、生物があらかじめ準備することはできない。視覚は有利な形質で自然選択されたのかもしれないが、水晶体だけができただけの生物は自然選択される余地がない。

生命とは何か――イギリスの動物行動学者リチャード・ドーキンスは「自己複製するもの」と定義した。この定義は現在も主流だ。ここでも、福岡さんは疑問を呈する。

ダーウィン進化論では、遠い将来に役立つかもしれないことを、生物があらかじめ準備することはできない。視覚は有利な形質で自然選択されたのかもしれないが、水晶体だけができただけの生物は自然選択される余地がない。

生命とは何か――イギリスの動物行動学者リチャード・ドーキンスは「自己複製するもの」と定義した。この定義は現在も主流だ。ここでも、福岡さんは疑問を呈する。

ジャン=アンリ・カジミール・ファーブル

遺伝子が産めよ増やせよと命令したとしても、私たちは産まないという選択もできる。そこには、「自由であれ」という命令があるのではないか。それこそが〈動的平衡〉なのではないか。

ファーブルが『昆虫記』を執筆した頃、ダーウィンが『種の起源』を著した。ファーブルはダーウィンの説に与さなかったという。『昆虫記』は、当時、文学作品としては評価されたが、現代から振り返れば、ファーブルこそ行動学的研究の祖である。

ファーブルが『昆虫記』を執筆した頃、ダーウィンが『種の起源』を著した。ファーブルはダーウィンの説に与さなかったという。『昆虫記』は、当時、文学作品としては評価されたが、現代から振り返れば、ファーブルこそ行動学的研究の祖である。

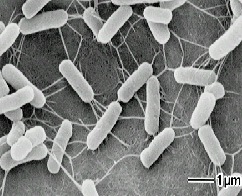

大腸菌(電子顕微鏡写真)

大腸菌のゲノムとは別に存在するプラスミッドは、自己増殖するDNAで、ゲノムDNAと一緒に分裂して子孫に伝搬する。人類は、プラスミッドをベクターとして利用し、遺伝子工学を発展させてきた。それだけでなく、大腸菌の間でプラスミッドのやり取りがある。薬剤耐性菌の出現は、プラスミッドの水平展開の結果だ。

DNA

DNAはタンパク質の設計図だ。そのDNAはタンパク質から作られている。では、生命が誕生したとき、DNAが先にあったのか、それともタンパク質が先立ったのか――。

ある種のRNAはタンパク質からできた酵素のような振る舞いをする。そこで、原初にRNAがあり、そこからDNAやタンパク質が作られたとするRNAワールド仮説が提唱された。生命の誕生に結びつくRNAが、偶然に合成されるには長い時間が必要だったろう。

一方で、 細菌の化石が発見されている。DNAとタンパク質から成る生命が誕生するのに、地球誕生からわずか8億年しか経っていない計算になる。そこで福岡さんは、生命が地球外から飛来したとするパンスペルミア説を紹介する。

ある種のRNAはタンパク質からできた酵素のような振る舞いをする。そこで、原初にRNAがあり、そこからDNAやタンパク質が作られたとするRNAワールド仮説が提唱された。生命の誕生に結びつくRNAが、偶然に合成されるには長い時間が必要だったろう。

一方で、 細菌の化石が発見されている。DNAとタンパク質から成る生命が誕生するのに、地球誕生からわずか8億年しか経っていない計算になる。そこで福岡さんは、生命が地球外から飛来したとするパンスペルミア説を紹介する。

DNAは4つのヌクレオチド(A: アデニン、C: シトシン、G: グアニン、T: チミン)から成る長い紐状の物質である。ヌクレオチド3個(コドン)で4×4×4の64通りの順列を作り出せる。これが20種類のアミノ酸に対応する。これをトリプレット暗号と呼ぶ。実際には、タンパク質の合成の終わりを意味する終了コドンや、1つのアミノ酸に対して複数のコドンが対応することで冗長性を持たせている。

だが、各アミノ酸が、どうやって特定のコドンと対応づけられたのかは分かっていない。

だが、各アミノ酸が、どうやって特定のコドンと対応づけられたのかは分かっていない。

ジャン=バティスト・ラマルク

1809年にラマルクが提唱した用不用説は、獲得形質が遺伝することを示唆した仮説だが、先進的すぎて社会に受け入れられなかった。その後、産業革命が起こり、帝国主義が台頭し、1859年になり、ラマルクを読んでいたダーウィンが著した『種の起源』は社会に受け入れられた。1867年にカール・マルクスは『資本論』を書き上げ、ダーウィンに献本した。

1883年に執り行われたマルクスの葬儀では、盟友エンゲルスが「自然界ではダーウィンが生物進化の法則を発見したように、マルクスは人類史における進化の法則を発見した」と弔辞を述べた。この前年にダーウィンは他界していたが、2つの思想が世界を席巻する20世紀が幕を開けようとしていた。

1883年に執り行われたマルクスの葬儀では、盟友エンゲルスが「自然界ではダーウィンが生物進化の法則を発見したように、マルクスは人類史における進化の法則を発見した」と弔辞を述べた。この前年にダーウィンは他界していたが、2つの思想が世界を席巻する20世紀が幕を開けようとしていた。

福岡さんは「生命現象は本当は『メカニズム』と呼べるような因果関係に基づく機械仕掛けで成り立ってはいない。絶え間なく動きながら、できるだけある一定の状態=平衡を維持しようとしている」(228ページ)という。したがって、医薬品は短期的には想定した効果を発揮するが、長期的には動的平衡を動かし、薬がだんだん効かなくなったり、より大量に服用しなければならなくなったり、あるいは耐性菌が出現したりする。

福岡さんによれば、「流れる水が身体の内部に発生するエントロピー=乱雑さを常に体外に排出」(230ページ)しているという。その役割を担っているのが腎臓だ。だから生物は大量の水を必要とし、身体の大部分が水分から成っている。

福岡さんによれば、「流れる水が身体の内部に発生するエントロピー=乱雑さを常に体外に排出」(230ページ)しているという。その役割を担っているのが腎臓だ。だから生物は大量の水を必要とし、身体の大部分が水分から成っている。

福岡さんは「がんという病には、生命とは何かという問いが余すところなく内包されている」(252ページ)という。抗がん剤を使ってがん細胞の活動を止めようとすると、がんは別のバイパス経路を活性化させる。がん組織の内部が低酸素状態になると、ストレス応答遺伝子を活性化させ、より強力ながん細胞に変化する。

クルト・フリードリヒ・ゲーデル

福岡さんは「ゲーデルの不完全性定理」――決定不可能な命題が、その体系内に必ず存在する――を引用し、がんというものが問いかける逆説と共鳴する諦観のような響きがあるのではないかという。

福岡さんは最後に、「生命の問題を考えるとき、そして生命とは何かを問うとき、思考はどうしても哲学に接近してしまう」(282ページ)と結んでいるが、本書が冒頭から文系の匂いを感じさせるのは、そういう意図があったからなのだと得心がいった。科学者も技術者も哲学が必要とされる時代なのだ。

福岡さんは最後に、「生命の問題を考えるとき、そして生命とは何かを問うとき、思考はどうしても哲学に接近してしまう」(282ページ)と結んでいるが、本書が冒頭から文系の匂いを感じさせるのは、そういう意図があったからなのだと得心がいった。科学者も技術者も哲学が必要とされる時代なのだ。

レビュー

今から40年前の話――高校の「生物II」は、先生が教えるのではなく、生徒が発表するという形だった。1年で1クラスの人数分の授業があるので、年初に教科書の中から分担する場所を決めて、毎週、順番に発表した。私が担当したのはDNAのプロモーターとターミネーター――当時は何でこんなものが教科書にあるのか分からなかったのだが、後にエクソンとイントロンによる選択的スプライシングが行われることを知り、本書を読んで、動的平衡との関連性に気づいた次第――学校の勉強は役に立つことが多い。

哲学の道

さらに、レーウェンフックとフェルメール、ラマルクとダーウィンとマルクス――世界史と生物と政治経済で学んだことが結びつく。

こうした総合教育の先で哲学を学ぶ必要を感じる。義務教育の段階では難しいだろう。高等教育(大学)で学ぶべきだが、残念ながら、いまの大学教育はそういうシラバスになっていない。社会人になってから学ぶしかない。

こうした総合教育の先で哲学を学ぶ必要を感じる。義務教育の段階では難しいだろう。高等教育(大学)で学ぶべきだが、残念ながら、いまの大学教育はそういうシラバスになっていない。社会人になってから学ぶしかない。

本書ではエントロピー増大の法則に適用する生命の戦略が明らかにされる。あくまで福岡さんの仮説ではあるが、最後に記されている量子力学との対比は興味深い。因果関係と相関関係‥‥生命や地球環境のような複雑系は、因果関係を明らかにできないということは、多くの学者が示している。だからといって、相関関係だけで問題解決をはかるのも乱暴だろう。

福岡さんは、原因と結果、善悪だけでなく、物事の美醜を判断基準にしてはどうかと提案する。たしかに、年齢を重ねるにつれ、私の中でも美醜を基準に判断することが増えてきた。つまり、そういうことなのだろう――。

福岡さんは、原因と結果、善悪だけでなく、物事の美醜を判断基準にしてはどうかと提案する。たしかに、年齢を重ねるにつれ、私の中でも美醜を基準に判断することが増えてきた。つまり、そういうことなのだろう――。

(2022年12月1日 読了)

参考サイト

- 『新版 動的平衡 2』:小学館

- 福岡伸一公式サイト

- 生体構成物質の動的状態(1942)――ルードルフ・シェーンハイマー:青空文庫

- 『プリオン説は本当か』(福岡伸一,2005年10月)

- 『ロハスの思考』(福岡伸一,2006年5月)

- 『生物と無生物のあいだ』(福岡伸一,2007年5月)

- 『新版 動的平衡』(福岡伸一,2017年5月)

- 『新版 動的平衡2』(福岡伸一,2018年10月)

(この項おわり)