|

生命と非生命のあいだ | ||

| 著者 | 小林 憲正 | ||

| 出版社 | 講談社 | ||

| サイズ | 新書 |

|

|

| 発売日 | 2024年04月18日頃 | ||

| 価格 | 1,210円(税込) | ||

| ISBN | 9784065356722 | ||

非生命と生命はデジタル的に0か1かと割り切れるものではない。

概要

ルイ・パスツール

18世紀のヨーロッパでは生物は自然発生するかどうかが話題になっていた。フランス学士院は、この問題を決着させた者には賞金を与えると発表し、若手の細菌学者ルイ・パストゥールは白鳥の首フラスコを使って、生物が自然発生しないことを実証した。

チャールズ・ダーウィン

『種の起源』を出版したチャールズ・ダーウィンは、1871年に植物学者ジョセフ・ダルトン・フッカー宛ての手紙の中で、「もしさまざまな種類のアンモニアやリン酸塩が溶けた温かい小さな池に、光や熱や電気などが加えられたとしたら、タンパク質分子が化学的に合成され、より複雑なものへと変化したでしょう。今日ではそのような物質はすぐに食べ尽くされてしまうでしょうが、生命が誕生する前では、そうはならなかったでしょう」と記している。同じ年、熱力学第二法則で知られる英国の物理学者ウィリアム・トムソン(ケルヴィン卿)は、「生命の種が隕石によってもたらされた」という考えを述べた。

アレクサンドル・オパーリン

スタンリー・ミラー

1953年に、米国の化学者スタンリー・ミラーは、メタン・アンモニア・水素の混合ガスに放電を続け、複数のアミノ酸を生成させることに成功した。その後、多くの研究者が実験を行い、アミノ酸は意外に簡単に合成できることが分かった。これを化学進化と呼ぶ。

リボザイム

土星探査機「カッシーニ」

一方、1950年代から惑星探査が盛んになり、原始地球大気の主成分はメタンやアンモニアではなく、二酸化他酸素や窒素である可能性が高まり、化学進化のシナリオは再検討しなければならなくなった。ただ、地球外に様々な有機物が発見され、これが生命の材料になったのではないかという仮説が有力になる。

月面に立つオルドリン

1969年7月にアポロ宇宙船が月着陸に成功し、月の土(レゴリス)を含む21.6㎏のサンプルがNASAのクリーンルームに運び込まれ分析された。同じ年の2月、メキシコで隕石が降り注ぎ、約3トンがアエンデ隕石として回収された。また、9月にはオーストラリアで約200kgのマーチンソン隕石が回収された。

南極隕石

12月には、日本の南極観測隊が9個の隕石を発見した。これらの隕石をクリーンルームに運び込み分析した結果、アミノ酸が検出され、さらに右手型と左手型の比率が地球のものとは異なることから、地球外由来のものと判定された。また少量ではあるが、核酸や糖も見つかった。

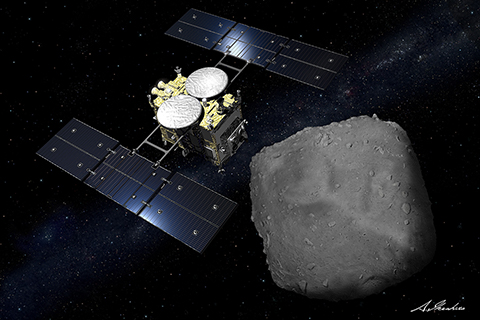

小惑星探査機「はやぶさ2」

2020年2月に日本の無人探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウの試料を地球に送り届け、分析の結果、C型小惑星が炭素質コンドライト隕石の模天体であることが明らかになった。アミノ酸や核酸塩基の1つウラシルも検出された。

無人探査機「スターダスト」

後期重爆撃のイメージ

その後の調査によって、約45.6億年前に地球が誕生してから2億年くらいで海が誕生し、生命が誕生する環境が整ったが、41億年前からの後期隕石重爆撃により海が消滅し、この重爆撃が終息する38億年前に生命が誕生したと考えられるようになった。最初の生命は陸上温泉で誕生し、、風などにより別の池などに広がり、そこから進化の舞台を海へと移していったとみられている。

フリーマン・ダイソン

しかし、かりにアミノ酸や核酸を繋げることができたとしても、触媒(リボザイム)となるようなものが勝手にできる確率はかなり小さく、地球で生命が誕生したのは神によるものか、奇跡ということになってしまう。

アメリカの宇宙物理学者フリーマン・ダイソンが提唱する「ゴミ袋ワールド」は、太陽系に大量にある雑多な有機物に注目し、これら多くの有機物から、微細なゴミ袋がたくさんできたと考える。ゴミ袋の中には、当たりもあれば外れもあり、当たりのゴミ袋は袋の中で化学反応がうまく進み自己を維持できる。こうして、選ばれたゴミ袋の中から、自己を複製できるようになったのではないかという。

アメリカの宇宙物理学者フリーマン・ダイソンが提唱する「ゴミ袋ワールド」は、太陽系に大量にある雑多な有機物に注目し、これら多くの有機物から、微細なゴミ袋がたくさんできたと考える。ゴミ袋の中には、当たりもあれば外れもあり、当たりのゴミ袋は袋の中で化学反応がうまく進み自己を維持できる。こうして、選ばれたゴミ袋の中から、自己を複製できるようになったのではないかという。

エステル

小林さんは、地球誕生当時は太陽も活動的で大量のフレアを発生しており、高エネルギー粒子を地球に浴びせたと考える。その結果、地球全体では年間数万トンものアミノ酸が発生し、それが繋がって、分子量1000以上の「がらくた分子」が発生した考える。実験室内では、こいうした「がらくた分子」からエステルのような小さな酵素が誕生することが確認された。

アミノ酸の光学異性体

ここで、左手型分子Lが生成されると、それ自身が触媒となってまたLを生成することで、地球上でアミノ酸の光学異性体(LとR)の偏りが発生することも説明できる。

木星探査機「エウロパ・クリッパー」の想像図

無人探査機による太陽系内探査が進むにつれ、惑星や衛星に有機物があることが分かってきた。土星の衛星タイタンには液体のメタンやアンモニアが存在し、水の代わりに溶媒として使う生物がいるかもしれない。また、木星の衛星のカリスト、土星の衛星のミマス、海王星の衛星のトリトン、さらに冥王星にも、地下海がある可能性が示唆されている。

木星の衛星「カリスト

これらは水が液体で存在できる温度を保っている「ハビタブルゾーン」より外側にあるが、地下海を持つ天体として「オーシャンワールド」と呼んでいる。

海の誕生

地球は45億6000万年前に誕生し、44億年前には海ができており、生命の誕生は約40億年前だった。最初の生命がどこで誕生したかは脇に置くとして、次の段階である初期進化は海だと考えられている。初期の生命は光合成生物ではなく、メタンなどの物質の持つエネルギーを用いる化学合成生物と、有機物を用いる従属栄養生物だった。

バージェス動物群

27億年前にはシアノバクテリアという光合成生物が大繁殖し、大気中に酸素が増えていった。真核生物が現れたのは20億年前だ。エディアカラ紀には多細胞生物が一気に多様化し、5億7000万年前頃に「アヴァロンの爆発」と呼ばれる進化の爆発があった。

バクテリオファージ

小林さんは、生命と非生命とのあいだはスペクトラム(連続的)ではないかと考える。

たとえば、リケッチアやクラミジアなど、タンパク質は合成できるが増殖は他の生物に寄生しないとできない寄生生物もいることを考えると、ウイルスは生物と無生物のあいだではかなり生物寄りではないかという。ウイルスは代謝はできないがタンパク質を利用することから、RNAワールドとは別の生命形態として進化したかもしれない。

たとえば、リケッチアやクラミジアなど、タンパク質は合成できるが増殖は他の生物に寄生しないとできない寄生生物もいることを考えると、ウイルスは生物と無生物のあいだではかなり生物寄りではないかという。ウイルスは代謝はできないがタンパク質を利用することから、RNAワールドとは別の生命形態として進化したかもしれない。

動物細胞の構造

細胞膜や角膜などの膜、糖やタンパク質を代謝すること、自己複製ができることの3つは、地球上の生命の特徴となっている。生命が誕生したときにこれらの機能がすべて同時に発生したとは考えにくく、小林さんは、いろいろな特徴を部分的に持ったものが多様に存在したのではないかと考える。

自己複製分子の生成はハードルが高いが、自己触媒反応分子の前生物的な生成はハードルが低く、確率的に地球上で発生した可能性が高い。

自己複製分子の生成はハードルが高いが、自己触媒反応分子の前生物的な生成はハードルが低く、確率的に地球上で発生した可能性が高い。

フランク・ドレイク

米国の天文学者フランク・ドレイクは、1961年に、銀河系内の電波で交信可能な文明の数(N)を推定するための「ドレイクの方程式」を提案した。ドレイクの方程式のNを大きく左右するのは、文明の寿命であることは間違いない。

小林さんは、「非生命と生命はデジタル的に0か1かと割り切れるものではない」と締めくくる。そして、さまざまな形態、さまざまなLの値をとりうる生命の可能性を考えれば、生命の誕生は決して地球で一度だけ起こった奇跡ではなく、宇宙進化の中での必然と考えられるという。

小林さんは、「非生命と生命はデジタル的に0か1かと割り切れるものではない」と締めくくる。そして、さまざまな形態、さまざまなLの値をとりうる生命の可能性を考えれば、生命の誕生は決して地球で一度だけ起こった奇跡ではなく、宇宙進化の中での必然と考えられるという。

レビュー

空飛ぶスパゲッティ・モンスター教

地球誕生からわずか4~6億年で生命が誕生したのは、自己複製という複雑なメカニズムができる確率を考えると、神の御業としか言いようがないとされてきた。神の御業を否定するなら、地球上の生命の源を宇宙に求めるしかない。

だが、本書を読み進めていくと、生命は意外に簡単に誕生するものかもしれないこと、そして、宇宙から飛来した生命と混血した可能性すら思い描くことができる。また、進化は一方向に向かって進んでいるわけではないこと、系統樹の末端にある「種」が優れているわけではないことなど、これまでの生命や進化に対するものの見方を少し変えなければならないと感じる。

本書を読むと、ウイルスが生命に分類されるのは自明なのだが、地球生命の源と考えられているRNAワールドとは別のルートで誕生した生命――もしかすると宇宙から来た生命かもしれない。

生命の多様性を考えるとき、地球上だけではなく、太陽系、さらには銀河系に目を向ける必要がありそうだ――中世の錬金術とは異なる意味で、ミクロコスモスとマクロコスモスは結びついている。

だが、本書を読み進めていくと、生命は意外に簡単に誕生するものかもしれないこと、そして、宇宙から飛来した生命と混血した可能性すら思い描くことができる。また、進化は一方向に向かって進んでいるわけではないこと、系統樹の末端にある「種」が優れているわけではないことなど、これまでの生命や進化に対するものの見方を少し変えなければならないと感じる。

本書を読むと、ウイルスが生命に分類されるのは自明なのだが、地球生命の源と考えられているRNAワールドとは別のルートで誕生した生命――もしかすると宇宙から来た生命かもしれない。

生命の多様性を考えるとき、地球上だけではなく、太陽系、さらには銀河系に目を向ける必要がありそうだ――中世の錬金術とは異なる意味で、ミクロコスモスとマクロコスモスは結びついている。

(2024年5月11日 読了)

参考サイト

- 生命と非生命のあいだ:講談社

- PHPで系外惑星の特性解析:ぱふぅ家のホームページ

- 『宇宙岩石入門』(牧嶋 昭夫,2020年07月)

- 『地球は特別な惑星か?』(成田 憲保,2020年03月)

- 『新版 動的平衡 2』(福岡 伸一,2018年10月)

- 『新版 動的平衡』(福岡 伸一,2017年05月)

- 『海はどうしてできたのか』(藤岡 換太郎,2013年02月)

- 『凍った地球 スノーボールアースと生命進化の物語』(田近英一,2009年01月)

- 『生物と無生物のあいだ』(福岡 伸一,2007年05月)

(この項おわり)