池田屋無用 (1864) 新撰組

池田屋騒動之址

禁門の変から長州征伐へ

長州藩は勢力を盛り返すべく、桂小五郎や高杉晋作らの説得も虚しく、1,000人以上の兵を率いて京都に攻め上る。一方、幕府は、薩摩藩、会津藩、桑名藩に出兵させ、京都で長州軍を攻め破った。

これを禁門の変(蛤御門の変)と呼ぶ。この戦いで長州藩士200名以上が死亡した。幕府軍はこの余勢を駆り、長州征伐に向かう(第一次長州征伐)。

ちょうどその頃、長州藩では下関海峡を通過していた外国船に砲撃を加え、イギリス、フランス、アメリカ、オランダの四国連合軍の攻撃を受けていた。その結果、長州藩の砲台は全て壊され、戦意を喪失した長州藩は幕府に降伏し、尊攘派は退けられる。

1866年(慶応2年)6月、幕府は再び長州に1万人の大軍を派遣した(第二次長州征伐)。

長州では、大村益次郎は近代化された1千の兵を率い、幕府軍を退けた。

これを禁門の変(蛤御門の変)と呼ぶ。この戦いで長州藩士200名以上が死亡した。幕府軍はこの余勢を駆り、長州征伐に向かう(第一次長州征伐)。

ちょうどその頃、長州藩では下関海峡を通過していた外国船に砲撃を加え、イギリス、フランス、アメリカ、オランダの四国連合軍の攻撃を受けていた。その結果、長州藩の砲台は全て壊され、戦意を喪失した長州藩は幕府に降伏し、尊攘派は退けられる。

1866年(慶応2年)6月、幕府は再び長州に1万人の大軍を派遣した(第二次長州征伐)。

長州では、大村益次郎は近代化された1千の兵を率い、幕府軍を退けた。

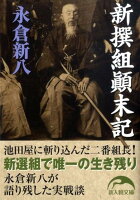

新撰組

彰義隊討伐

1867年(慶応3年)11月9日(慶応3年10月14日)、江戸幕府第15代将軍・徳川慶喜は大政奉還を行い、政権を朝廷に返上した。慶喜は新政権への参画を目論んでいたが、12月9日には王政復古の大号令が発せられた。

慶応4年/明治元年(1868年)1月3日、旧幕府軍と新政府軍が京都で衝突し、鳥羽・伏見の戦いが起きる。戊辰戦争の始まりである。

新政府側の西郷隆盛と幕府側の勝海舟が2日間にわたって会談し、4月11日、幕府が江戸城を明け渡すことで落着する。

慶喜は官位を失い、駿府(現在の静岡県)に移り住んだ。

しかし、慶喜の護衛のために結成された彰義隊は江戸にとどまり、新政府軍と小競り合いを繰り返していた。

慶応4年/明治元年(1868年)5月15日、大村益次郎は彰義隊を上野寛永寺に誘い出し、新政府軍とアームストロング砲を駆使して彰義隊を敗走させた。

こうして関東圏を平定した新政府軍は、1869年(明治2年)5月18日、函館・五稜郭を落とし、戊辰戦争は終結する。

慶応4年/明治元年(1868年)1月3日、旧幕府軍と新政府軍が京都で衝突し、鳥羽・伏見の戦いが起きる。戊辰戦争の始まりである。

新政府側の西郷隆盛と幕府側の勝海舟が2日間にわたって会談し、4月11日、幕府が江戸城を明け渡すことで落着する。

慶喜は官位を失い、駿府(現在の静岡県)に移り住んだ。

しかし、慶喜の護衛のために結成された彰義隊は江戸にとどまり、新政府軍と小競り合いを繰り返していた。

慶応4年/明治元年(1868年)5月15日、大村益次郎は彰義隊を上野寛永寺に誘い出し、新政府軍とアームストロング砲を駆使して彰義隊を敗走させた。

こうして関東圏を平定した新政府軍は、1869年(明治2年)5月18日、函館・五稜郭を落とし、戊辰戦争は終結する。

この時代の世界

池田屋跡付近の地図

参考書籍

(この項おわり)

このとき同席していた長州藩の桂小五郎(のちの木戸孝允)は、屋根伝いに脱出し、唯一の生存者となった。